Para darnos cuenta de la verdad de quien somos sólo hay que desnudarse y

plantarse de cuerpo entero frente a un espejo. ¿Qué nos diferencia de nuestros

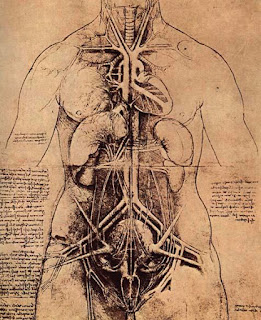

primos los chimpancés o bonobos? ¿Que tenemos menos pelo? Poseemos las mismas estructuras

anatómicas, semejantes órganos, tejidos y tipos de células y compartimos idénticas

funciones fisiológicas. Nacemos, nos reproducimos, orinamos, defecamos y morimos como es común en el resto del reino animal, y nos conducen los mismos

instintos que aseguran nuestra reproducción y supervivencia. ¿Qué nos hace

pensar pues que somos diferentes?

El hecho de que poseamos una inteligencia más desarrollada y que nos haya

permitido conquistar el medio donde vivimos no es razón para pensar que seamos distintos

al resto de los animales. Ni siquiera estoy de acuerdo con la expresión “animal

racional” para referirse al hombre. Podíamos dejarlo en “animal más racional que

otros”, porque la inteligencia no es exclusiva de la especia humana. Se

encuentra en grados dentro del reino animal y existe una amplia variedad de

experimentos que muestran la capacidad de razonamiento abstracto (hasta hace

poco atribuida sólo al hombre) que han desarrollado algunas especies. La

inteligencia es una habilidad que se presenta en diversos grados en el reino

animal, al igual que existen grados en la capacidad de volar, o en ver mejor o

peor en la oscuridad.

No creo que el hombre fuera creado por ningún Dios a su imagen y semejanza.

Somos imagen y semejanza de otros animales que vemos dando saltos por la selva.

Esos son nuestros semejantes, con quien compartimos un ancestro común. Hemos

sido nosotros quienes hemos creado a Dios (y no sólo a uno) según nuestra

imagen. Es el Dios que aparece en la Biblia actuando y mostrando las mismas

pasiones que un hombre, y los dioses del Olimpo entregados a sus intrigas,

luchas y fogosidades amorosas.

A ese Dios tan humano que aparece en la Biblia se

le fue poco a poco divinizando. Es a Platón, en su esfuerzo por comprender la naturaleza

divina, a quién debemos el nacimiento de la disciplina denominada Teología y

que tiene como objeto de estudio a Dios y el de las cosas divinas. Este intento racional

de estudiar la divinidad no es exclusivo de las religiones abrahámicas, también

lo encontramos en las mitologías greco-romana, egipcia y germánica. Pero es en el

cristianismo donde alcanzó su cénit esta disciplina, que tiene como objeto de

estudio un ser inventado y a quien se le da vueltas y más vueltas intentando

justificar lo injustificable, construyendo castillos de naipes, e intentando explicar lo inexplicable. Un sinsentido al que profesores entendidos

de aspecto serio y apariencia respetable han dedicado por completo sus vidas. Estoy de

acuerdo con Sam Harris cuando dice que esta idea, la de Dios, es una de las

sinrazones más alucinantes que nos podemos encontrar en la historia del

pensamiento humano. Y estoy de acuerdo con S. Tomás y el tomismo, en que se

puede llegar partiendo de las criaturas a la ida de Dios, aunque no sea el Dios

existente, sino ese imaginario, que los hombres hemos creado y a quien atribuimos todas las características que nos parezcan oportunas y que “cuadren”

con la estructura de nuestro pensamiento.